- 2025.07.09

- 夏季休暇のお知らせ

- 2025.06.27

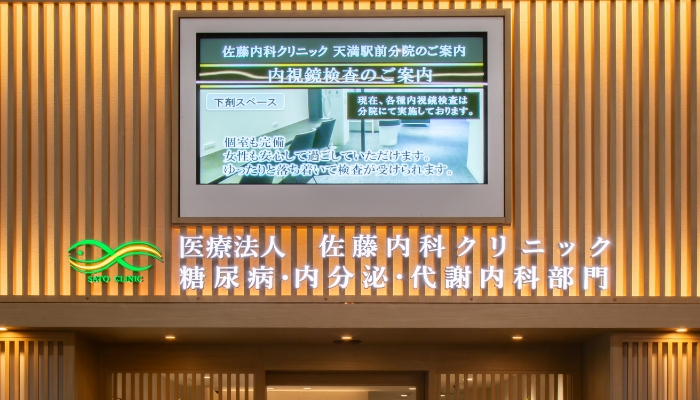

- 【大阪駅直結】グラングリーン大阪メディカルセンターの公式サイトが公開されました

- 2025.06.07

- ご報告と御礼

●腫瘍マーカー

●甲状腺ホルモン関係

最新機種追加導入しました!

さらにグレードアップした精密と迅速さをご提供いたします。

クリニックでも病院と同等の血液検査が可能!

当日中に結果をお伝えします。

安心と信頼の医療サービスをご提供します。

当院ではWEBからの時間帯予約が行えます。

直接ご来院いただいても受診できますが、事前にご予約いただいた方がスムーズにご案内できますので、事前のご予約をお勧めいたします。

受診内容や治療についてなど、気になることがございましたらお気軽にお問合せください。

2025年6月より土曜日の午後も診療開始します

診療時間は9:00~12:00、14:00~18:00

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | - |

| 14:00〜17:30 | ● | ● | - | - | ● | - | - |

| 14:00〜18:00 | - | - | ● | - | - | ● | - |

◎:土曜日の午前診は9:00~12:00

休診日:木曜日午後・日曜・祝日

当院では医師と管理栄養士が治療のサポートをさせていただきます。

糖尿病または疑いがあると診断されてご不安な方も安心してご相談ください

治療には家族の理解と協力が重要ですので、糖尿病との向き合い方などの情報を共有いたします。

大阪府のクリニックで唯一の、最新の検査機器を導入しております。

経過観察や検査を行い、患者様の安心と健康をサポートいたします。

患者様の手間がかからないように、当院ではキャッシュレス決済に対応しております。

お会計がスムーズに行えます。